新商品のご案内 短刀 銘 日本砂鐵以精錬鋼 大阪住月山貞勝(花押)

鋒から二寸程の鎬地の肉が削がれ、鎬筋が鋒に抜けた、一見して平家重宝の小烏丸造太刀を縮小した体配。皇国の鉱工業を担うべく昭和九年兵庫県高砂町に設立された、日本砂鐵鋼業株式会社の精錬鋼で精鍛された守刀である。

新商品のご案内 太刀 銘 平重守

元来は馬上から打ち降ろすに適した二尺五寸を越える太刀。江戸時代には大小揃いとされたのであろう三寸ほど磨り上げ、打刀として扱い易い寸法に仕立て直されている。

新商品のご案内 刀 銘 於浪華永口貞晴造之〔刻印〕應松本藩増田氏好 慶應元乙丑歳菊月

月山貞吉門の貞晴は、号を剣龍子。風雲急を告げる幕末の時好に応じた、幅広く大鋒の豪壮な作が多い。浪華より遠く離れた信州松本藩の増田氏なる武士の注文に応じて製作されたこの刀も、元先の身幅が広く鋒が大きく伸びて反りは控えめながら地造りたっぷりとした量感のある姿格好。

新商品のご案内 大小一腰 太刀 銘 仁勇信濃國住宮入清平作 昭和五十四年八月吉日 脇差 銘 仁勇宮入清平作 昭和五十五年八月日

人間国宝に指定された宮入行平刀匠の弟で、その没後の宮入一門を率い、相州伝のみならず備前伝の美観をも追い求めた清平刀匠の、貴重な大小揃い。清平刀匠は本名を栄三、大正十三年の生まれ。昭和十六年より行平師の下で作刀を学び、独立したのは戦後の二十三年、未だ作刀許可が降りないこの時代には伏龍の如く精進を重ね、作刀承認を得たのは三十四年。作刀技術発表会(後に新作名刀展)に出品して入選、以降は多数の特賞や奨励賞などを受賞している。

新商品のご案内 脇差 銘 出羽大掾藤原國路(業物)

堀川國廣古参の門人である出羽大掾國路は、初め國道と銘し、後に國路と改め、慶長十八年十月十日、三十八歳の時に出羽大掾を受領した(注)。かつて豊太閤の需にも応えた師國廣から優れた技術と胆力を受け継ぎ、相州正宗や貞宗、志津兼氏を範に名品の数々を手掛けて京の名匠と謳われている。

新商品のご案内 太刀 銘 備前國長舩住藤原俊光造 昭和三十四年正月吉日

今泉俊光刀匠は、明治三十一年に佐賀県小城郡小城町の旧鍋島藩の士族の家に生まれる。岡山県の紡績会社で技師として働いていた昭和七年頃から独学で作刀の研究を始め、戦時中は陸軍受命刀匠を拝命。戦後は昭和二十九年に逸早く作刀認可を得て鍛冶場を再開、同三十四年には岡山県無形文化財保持者の認定を受けている。昭和四十三年に第二回吉川英治賞を受賞、同四十五年無鑑査認定、四十八年には伊勢神宮へ太刀二振りを献納、そして五十三年には勲五等双光旭日章を受章するなど輝かしい経歴を誇る。平成七年に九十七歳で亡くなる直前まで作刀に勤しんだといい、生涯を備前刀の再現に捧げた情熱一路の名匠である。

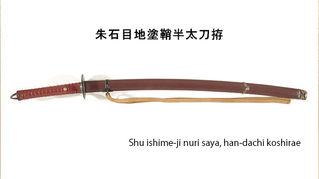

新商品のご案内 朱石目地塗鞘半太刀拵

朱漆塗りの柄に茶色味を帯びた石目地塗鞘とされた、肥後様式の造り込みになる打刀拵。緒通しの金具を備えており、刀として腰に帯びても、太刀として腰に吊るしても良い様式。金具は総て肥後の鉄地金布目象嵌になる造り込みで、独特の風情が窺える。

新商品のご案内 小烏丸造脇差 銘 大泉住一秀作 文化三年十月日

水心子正秀の高弟池田一秀の、文化二年に酒井家に抱えられた直後の充実期の作。一秀は清内と称し出羽国庄内湯沢の生まれ。号は竜軒、運壽齋。

この脇差は、復古思想を受けた特別の注文によるものであろうか、身幅広めに反りを控え、鋒を両刃に仕立て、棟を長く削ぎ落して腰元に樋を掻いた、古典的な姿格好に特徴のある小烏丸造。

新商品のご案内 脇差 銘 肥前國住藤原忠廣寛永八年八月日(最上大業物)

初代忠(ただ)廣(ひろ)は初め肥前國忠吉と銘し、元和十年に武蔵大掾を受領して忠廣と改名した江戸初期を代表する名工。稀に見る武蔵大掾を冠しない作は、肥前刀を幕府や諸大名への贈答品とした佐賀藩主鍋島勝茂が相手方に遠慮し、「肥前國住藤原忠廣と計り打ち申すべき事」と指示したもの。

新商品のご案内 短刀 銘 津軽住人国俊造之 昭和五十五庚申年仲秋(第四十五代横綱若乃花初代旧蔵)

第四十五代横綱若乃花初代の旧蔵品。昭和五十五年、後進を指導しつつ、事業部長として春日野理事長(元横綱栃錦)と共に相撲協会運営に当たっていた頃、地元津軽の後援者から贈られた二唐國俊(にがら くにとし)の短刀。澄明端正な本作を眺め、激務の疲れを癒していたものであろうか。桐箱(注)に収められ、長らく花田家で保管されていた一口である。