市立函館博物館

博物館本館には、出土銭貨としては日本最大量を誇る国指定重要文化財「北海道志海苔中世遺構出土銭」を含む考古資料、アイヌ風俗画などの美術工芸資料、ペリー来航・箱館戦争・函館大火などに関する歴史資料、函館の古き良き時代を物語る民俗資料、地質/鉱物/化石資料や北海道内外の動植物資料をはじめとした自然科学資料などが収蔵・展示されています。

企画展

『知られざるオホーツク海先史文化紀行』

会期:令和7年7月1日(火)~10月26日(日)

北海道、サハリン(樺太)、カムチャツカ半島、千島列島に囲まれたオホーツク海は、世界自然遺産の「知床」に代表されるような寒冷な厳しい環境ながら豊かな海洋資源に恵まれた海域です。これらの地域では、すでに先史時代から人々の活発な活動が行われ、各地に遺跡や遺物を遺しています。当館では戦前に収集された学術的にも貴重な資料を数多く収蔵していますが、一堂に公開する機会はほとんどありませんでした。本企画展では、あまり知られていない北辺地域の人々の歴史や文化を紹介します。

花巻市博物館

縄文式住居や古墳、城下町のようすや花巻人形など、縄文時代から現代までの花巻地方の歴史や文化、暮らしを「考古」「歴史」「美術・工芸」の三分野に分け展示、紹介。講座や体験学習会なども開催し、楽しんで学習できる参加型博物館を目指しています。

特別展

『佐川美術館コレクション 平山郁夫展』

会期:2025年9月6日(土)~11月3日(月・祝)

日本画壇を代表する画家で文化勲章受章者の平山郁夫(1930-2009)は、広島県に生まれ、戦争や被爆の体験をきっかけに平和への祈りを制作に込め、仏教伝来やシルクロードを生涯のテーマとして描き続けました。また、失われゆく世界中の貴重な文化遺産を守るため、文化財赤十字構想を提唱し、中国やアフガニスタンなど各地の文化財保護活動に尽力しました。本展では、平山をはじめ彫刻家の佐藤忠良、陶芸家の樂直入を中心としたコレクションで知られる滋賀県の佐川美術館の所蔵作品から、悠久の歴史に彩られたシルクロードを主題に平山が描いた作品57点を紹介します。ヨーロッパと西アジアから、中央・南アジア、西域、中国、そしてシルクロード�の終着点・日本まで、平山が150回以上もの旅をしながら描いた作品の数々、平山芸術の精華をお楽しみください。

塚本美術館

塚本美術館は、国内有数の収蔵数を誇る日本刀専門のユニークな美術館です。佐倉出身の実業家、故塚本素山氏のコレクションをもとに設立されました。刀身400点、鞘250点の所蔵品の中から、3ヶ月ごとに約20点ずつを展示しています。

≪終了しました≫

『平安から現代までの名刀展』

会期:令和7年4月1日(火)~令和7年6月27日(金)

【刀 金象嵌銘 来 国行】

名工の主な製作地のひとつ京都で鎌倉時代中期に興った来派の祖である国行の作品です。長さを詰められていますが尚長く優美な姿を保ち、せいびな鍛えに直刃調に丁子を交えた格調高い刃文を焼いています。この作品は若狭小浜藩(福井)�藩主酒井家伝来で本阿弥光常の折紙がついた名作です。

【刀 金象嵌銘 左 吉貞】

鎌倉末期から南北朝期にかけ正宗を中心とした相州鍛冶による沸という細かい粒子の働きによって生じた金筋・地景などの強調された作風は全国に流行しました。この作品は、沸の働きをガラス越しでも確認でき。やや幅広く刀身彫刻もみごとで南北朝期の相州伝を良く表しています。

北野天満宮 宝物殿

創建以来、千有余年の長きにわたり皇室をはじめ公家、武家、商人ら多くのひとびとの篤い崇敬をうけてきた当宮には、数多くの宝物が奉納さ��れ、今に伝えられています。 なかでも、「北野天神縁起絵巻 承久本」は根本縁起といわれ、絵巻物の中では特に優れた作品として、また貴重な歴史財産として国宝に指定されています。ほかにも古文書、書画、刀剣、蒔絵や金工、茶道具といった美術的にも価値の高い工芸品を多数所蔵しています。

<終了しました>

企画展

『天満宮の至宝 続北野刀剣の世界』

会期:令和7年7月25日(金)~8月25日(月)

北野天満宮の御祭神菅原道真公は皇城鎮護神、学問の神として崇敬される一方、困難に際しては国家守護、戦国時代以降は武運長久を願う武神として大名武将らの信仰篤く、多くの刀剣が奉納されてきました。当宮には現在おおよそ百振りの御神刀が納められており、この度の特別展では、当宮最古の太刀として所蔵する鬼切丸(別名髭切)をはじめ、菅公の守り刀と伝わる脇差銘猫丸など、重要文化財を含む北野刀剣の名刀が一堂に介します。約半年ぶり、そして来春京都国立博物館において行われる北野天神展前の最後の刀剣展となります。

小山市立博物館

栃木県小山市にある国指定史跡乙女不動原瓦窯跡(乙女かわらの里公園)に隣接する市立博物館。最寄り駅はJR間々田駅

<終了しました>

第83回企画展

『戦争の日々と小山の人々』

会期:令和7年7月19日(土)~8月31日(日)

令和7(2025)年は、終戦から80年の節目となります。当館では、戦争の記憶を後世に受け継ぐために、数多くの戦争資料の収集に努めてきました。一方で、終戦から80年を迎え、戦争を経験した方々の生の語りの喪失が危惧されています。本展を開催するにあたり、戦争の体験談を市民のみなさんから募集したところ、子どもの頃に見た戦時中の様子や、親族から聞いた戦地の様子について、多くのお話をうかがうことができました。同時に、これまで大切にとっていたという戦争資料も新たに発見することができました。

本展では、こうした市民の生の戦争体験を取り上げるとともに、これまで市民のみなさんから当館にご寄贈いただいた戦争資料を展示し、小山の人々がいかに戦時下でくらし、戦争をどのように見つめていたのかを紹介いたします。

小田原城天守閣

天守閣は、昭和35年に市制20周年記念事業として総工費8千万円をかけて復興された小田原市のシンボルです。内部には、甲冑・刀剣・絵図・古文書など、小田原の歴史を伝える資料や、武家文化にかかわる資料などが展示されています。標高約60メートルの最上階からは相模湾が一望でき、良く晴れた日には房総半島まで見ることができます。

<終了しました>

夏休み特別企画

『小田原城謎解きに挑戦!!』

会期:令和7年7月21日(月・祝)~8月31日(日)

小田原城天守閣内に隠されたヒントを手掛かりに、小田原城にまつわるクイズ(全10問)に挑戦するイベントです!

参加条件:小中学生(先着500名)

参加費:300円(別途入館料200円)

※天守閣開館時間:9:00~17:00(最終入館16:30)

ただし、下記日程は開館延長を実施(9:00~19:00(最終入館18:30))7/21(月・祝)、7/26(土)~7/27(日)、8/2(土)~8/3(日)、8/9(土)~8/17(日)、8/23(土)~8/24(日)

島田市博物館

島田市博物館は、静岡県島田市が運営する市立博物館です。本館では、江戸時代の資料を中心に島田宿や大井川の川越し、島田の刀鍛冶、島田大祭、島田髷、志戸呂焼などについて紹介し、市の歴史を学習できるようになっています。また、定期的にあるテーマに基づいた企画展を開催もしています。

第96回企画展

『戦争を忘れないー島田が歩んだ太平洋戦争』

会期:令和7年6月28日(土)~9月21日(日)

日本は終戦後80年間、平和な国家として歩んできましたが、現代では戦争体験者の減少により戦争の記憶の継承が課題となり島田市も例外ではありません。本企画展では、現島田市域並びに周辺地域が太平洋戦争という大きな歴史とどのように関わったのかを伝えています。主に島田町へのパンプキン爆弾投下から広島・長崎への原子爆弾投下を一連の歴史として紹介することで、ご来館の皆様に島田の戦争史に関心を持ってもらい、平和の尊さについて考えるきっかけとなればと考えております。

敦賀市立博物館

敦賀市立博物館は昭和2(1927)年に竣工した旧大和田銀行本店建物を活用した博物館です。建設当初は北陸初のエレベーターを備え、レストラン、迎賓館、集会場など、銀行でありながら公共性を兼ね備えた昭和初期の銀行建築の一例、また港町敦賀の歴史を象徴する近代建造物でもあります。平成29年、建物(旧大和田銀行本店本館)は国の重要文化財に指定されました。

コレクション展

『天狗党資料展』

会期:令和7年8月27日(水)~10月13日(月・祝)

元治元(1864)年12月、水戸天狗党は尊王攘夷の旗のもと、水戸から行軍し、敦賀の新保村で追討軍の加賀藩に降伏、市内の寺院に収容されました。翌年、幕府役人により浜辺に建ち並んでいた荷蔵に監禁された後、350人以上が処刑されます。令和6年(2024)10月、天狗党が実際に監禁されていた荷蔵が、史跡「武田耕雲斎等墓」(敦賀�市松島町)の境内に移築され、近くには歴史ガイダンス施設が建てられました。これを記念し、本館3階で小テーマ展示を行います。皆様是非お越しください。

静嘉堂文庫美術館

"静嘉堂は、岩﨑彌之助(1851~1908 彌太郎の弟、三菱第二代社長)と岩﨑小彌太(1879~1945 三菱第四代社長)の父子二代によって創設・拡充され、現在、《曜変天目(稲葉天目)》をはじめとする国宝7件、重要文化財84件を含む、およそ20万冊の古典籍(漢籍12万冊・和書8万冊)と約6,500件の東洋古美術品を収蔵しています。

企画展

『絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ』

会期:2025年7月5日(土)~9月23日(火・祝)

前期::7月5日(土)~8月11日(月・祝)

後期:8月13日(水)~9月23日(火・祝)

古美術のなかの神さま、仏さま、そして人の姿に注目する絵画の入門展です。やまと絵に描かれた高貴な人々、仏画や垂迹画に表された神仏、禅宗に関係した人々を中心に愛好された仏教や道教にま��つわる人物を描いた道釈画などをとりあげます。「この人は誰?」「このポーズの意味は?」「何をしているところ?」――神仏と人物が表されるときの約束事や背景にあるストーリーを紐解きながら、やさしくご紹介します。

鹿児島県歴史・美術センター黎明館

鹿児島県歴史・美術センター黎明館は,明治百年(昭和43年)を記念して,昭和58(1983)年に開館した人文系の総合博物館で,鹿児島の歴史,考古,民族,美術・工芸を紹介しています。

黎明館の敷地は,江戸時代の鹿児島(鶴丸)城の本丸跡で,今でも壕,石垣,石橋など由緒あるものが��残っており,これらは,県指定史跡になっています。

企画展

『古代南九州における仏教の広がり』

会期:令和7年9月11日(木)~11月30日(日)

日本に仏��教が伝来してから約150年後の7世紀後半に、南九州にも仏教が伝わってきます。その時期はちょうど古代律令国家の形成期にあたります。国家による仏教興隆策により全国的に寺院が建立され、火葬の風習とともに蔵骨器(骨壺)も登場してきます。

本企画展では、仏教が南九州へどのように広まり新刀していくのかを、葬送の変かを中心に紹介します。

福山城博物館

2022年(令和4年)8月28日にリニューアルオープンしました。福山城と福山藩の歴史が学べる展示内容に特化し,一番槍レース体験や火縄銃体験などの体験型コンテンツや壁面を活用した大型3面シアターなど最新のデジタル技術で,よりエンターテイメント性の高い展示へと生まれ変わっています。館内で流れる映像では,福山城築城400年応援サポーターの落語家春風亭昇太さんや声優福山潤さんなどがナレータ―を務めています

2025年度秋季特別展

『阿部正桓と箱館出兵』

会期:2025年10月4日(土)~11月24日(月・休)

明治2年(1869)、旧幕府軍を率いて函館五稜郭に立てこもる

榎本武揚、そして土方歳三に対して明治政府は軍を進めます。前年に新政府に降伏していた福山藩はその先方として

鞆の浦から乗船、箱館へ向かい、榎本武揚らと激しい戦闘となります。箱館戦争の勃発です。今回は、土方歳三愛刀の和泉守兼定(いずみのかみかねさだ)(日野市指定文化財・土方歳三資料館蔵)、榎本武揚が隕石から作らせた流星刀(東京農業大学図書館蔵)を始めとした名品97点を展示することで箱館戦争と福山藩の活躍について紹介します。

幕末の福山藩3部作、その最後を飾る展覧会です。

茨城県立歴史館

茨城県立歴史館は、本県の歴史に関する資料を収集、整理、保存、調査研究し、その結果を広く一般県民に公開するために設置されました。文書館機能と博物館機能を併せ持つこの施設には��、美術工芸品などの他に、古文書やマイクロフィルムが数多く収蔵されています。

特別展

『サンリオ展 -ニッポンのカワイイ文化60年史-』

会期:2025年7月19日(土)~9月15日(月・祝)

これまでに多くの人気キャラクターを生み出してきたサンリオ。ハローキティをはじめ、これまで世に送り出されたキャラクター数は450 以上を数えます。本展は、60 年を超えるサンリオの歴史をたどりながら、グッズやデザイン画など貴重な資料が一堂に会する、本県では初開催となる大規模な展覧会です。時代を超えて愛され続けるキャラクターの魅力を深掘りし、今や世界の共通語ともなった「カワイイ」文化を読み解いていきます。

古河歴史博物館

古河歴史博物館は、平成2年、旧古河城出城跡に開館しました。周辺景観を生かし吉田桂二によって設計されたこの建物は、平成4年の日本建築学会賞、同8年の公共建築賞を受賞しています。またホールにはオランダの楽器ストリートオルガンがありその音色を楽しむこともできます。

毎年8月14日、15日の夜間は、敷地内の旧古河城出城の堀を灯りで彩る「夢あんどんと夕涼み」を開催、多くの来館者を集めています。

企画展

『古河駅140年』

会期:令和7年7月12日(土)~9月28日(日)

茨城県においては、常磐線・つくばエクスプレス・水戸線・水郡線とともに主要な鉄道であるにも関わらず、古河駅が県内最初の駅であり、東北本線が県内最初の鉄道であるということは、あまり知られていません。鉄道は、地域産業と密接に関係を持ちながら、都市を結んで地域の発展に寄与してきました。古河においては、レンガ・製糸・ビール麦・猿島茶の輸送に、鉄道の役割は大きなものでした。

140年という節目にあたる、本年、あらためて駅や鉄道の役割や幻の鉄道計画を紹介します。

大分県立歴史博物館

大分県立歴史博物館は、史跡公園「宇佐風土記の丘」に昭和56年に開設された県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館を前身としています。平成10年度、よりよい文化財の保存・活用と展示内容の刷新、文化財の収蔵・保存スペースの拡充などをはかり、館名を改め、再スタートいたしました。

令和7年度特別展

『豊後国行平―「祈り」の刀剣―』

会期:令和7年9月19日(金)~11月3日(月・祝)

平安時代後期に始まる日本刀の歴史において、九州では、筑後国の光世、薩摩国の波平行安とともに、豊後国の行平が俗に「古作」の名工として知られている。郷土おおいたを代表する刀工行平は、一説に後鳥羽上皇の御番鍛冶を務めたともいわれ、またすでに鎌倉時代には偽銘が切られていたと伝わるなど、その作品は古くから高く評価されていた。実際、現存する行平の作品は、そのほとんどが奉納刀、あるいは将軍家や有力大名家に伝来してきたもので、800年余りにわたる日本の歴史とともに伝わってきた日本刀ということができる。この特別展では、名工行平の作品を一堂に集め、作品の背景にある歴史とともにその魅力を紹介する。また、定秀や神息など、おおいたの古刀期を代表する刀工たちの作品や、行平に関連する作品をあわせて展示し、おおいた刀剣史上における行平の位置を紹介したい。

東北歴史博物館

東北歴史博物館は、昭和49年(1974)に開館した東北歴史資料館を継承。 宮城県を中心としながらも東北地方の歴史や文化を、日本国内にとどまらず世界に広く発信することを大きな目的として、平成11年(1999)に開館しました。 総合展示室は旧石器時代から近現代までの、東北地方の歴史や文化が展示の中心となっています。

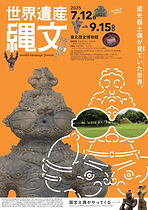

夏季特別展

『世界遺産 縄文』

会期:2025年7月12日(土)~9月15日(月・祝)

2021年に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の出土品や、東北の縄文文化圏の象徴である「遮光器土偶」、さらに「国宝土偶」などを通して、世界に認められた縄文文化と1万年以上も続いた持続可能な社会とはどのようなものであったのか、「北の縄文人」のすがた、暮らしを紹介します。

高松市歴史資料館

高松市歴史資料館は、市民が高松市の歴史を学び、郷土に親しめる施設として、平成4年11月3日にオープンした資料館です。常設展示は、高松における歴史のなかでも特徴的なものを取り上げ、原始・古代から近・現代までを時代順に紹介しています。主な展示物として、重要文化財の田村神社古神宝類や、常設展示のシンボルとなっている高松藩御座船飛龍丸模型があげられます。

<終了しました>

出張!パネル展示

『写真でみる ちょっとむかしの高松』

会期:令和7年8月10日(日)~8月24日(日)